Футурология - о смартфонах, психологии и поколении Z - лекция

Футуризм

Наука или полунаучная область, которая пытается предсказать, что произойдет в человеческом мире. Футуризм — это профессия, в которой человек изучает прошлое и историю, наблюдает за текущим настоящим и пытается предсказать, что будет дальше. На самом деле, даже профессиональная классификация — это разновидность футуризма. Верно? Мы смотрим на человека через его резюме, спрашиваем, где он работал и как у него там шли дела, просим его пройти различные тесты, симуляции и пробные задания, чтобы оценить его текущее состояние, и на основе всего этого пытаемся предсказать будущее — как он будет работать у нас. Стоит ли его нанимать или нет? Добьется ли он успеха? Будет ли он настойчивым? Станет ли он следующей звездой?

Как люди, мы постоянно пытаемся предсказать, что произойдет. Определенность нас заботит. Неоднозначность для нас трудна. Мы вернемся к этому позже, когда углубимся в межпоколенческие различия, включая способность переносить неоднозначность на работе и в целом. Но как отдельные люди и как человечество — нам немного неудобно, когда все неясно, запутанно, неизвестно и, в общем, находится в процессе изменения. Но правда в том, что у нас нет выбора. Мы находимся в процессе изменения.

Теперь некоторые могут сказать, чем вчера отличается от позавчера? Мы постоянно движемся вперед, мы постоянно меняемся, развиваемся, прогрессируем. Это верно на индивидуальном уровне. Безусловно. Человек не остается таким, каким он был в возрасте одного года, ни таким, каким он был в 10 лет, ни таким, каким он был в 20 лет. В 40 лет мы оглядываемся на нашу жизнь и видим, как мы изменились, а в 60 лет, о чудо — мы все еще продолжаем меняться, развиваться, расти и прогрессировать.

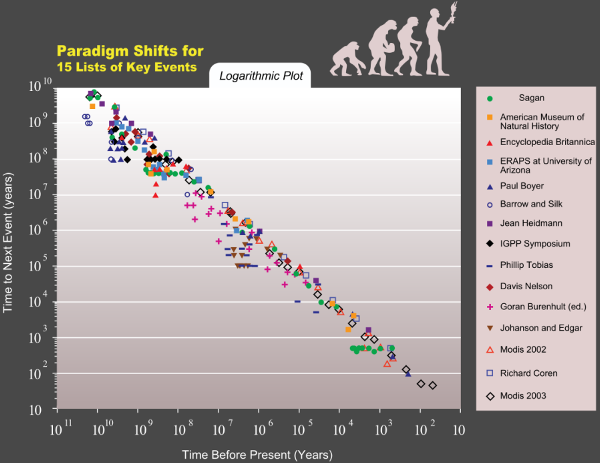

Тем не менее, сегодня отличается от "вчера и позавчера" в более широком смысле. Давайте посмотрим на график ниже [1] , замечательный график, созданный в рамках проекта Википедии с очень широким спектром исторических данных. График показывает нам разнообразные биологические и технологические изменения за последний триллион лет (на самом деле 100 миллиардов, что составляет 100 миллиардов, 1011).

По осиX отмечено время от настоящего назад. Например, 10 – 10 лет назад; 102 – 100 лет назад; 103 – 1000 лет назад... и так далее. По оси y отмечен интервал между событиями. Мы видим на графике, что темп изменений в истории не равномерен. Интервал между эволюционными событиями становится все короче и короче. То есть, основные исторические события, произошедшие 100 000 лет назад (105) – их интервал от предыдущего и следующего исторического события был значительно больше, чем у исторических событий, произошедших 1 000 лет назад.

Tkgd2007, CC BY 1.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/1.0>, via Wikimedia Commons

Таким образом, да, один день отличается от другого, наше ощущение, что мир постоянно меняется, действительно верно, а не является вымыслом или "чувством стариков". Факт в том, что человек, родившийся в 1781 году, мог бы в целом знать, как будет выглядеть мир, когда его сын родится в 1807 году, и какие возможности трудоустройства могут быть доступны, когда он выйдет на рынок труда в 1815 году. Кузнец есть кузнец есть кузнец, фермер есть фермер есть фермер, прачка есть прачка есть прачка... но тот, кто родился в 1981 году, затруднялся представить, как будет выглядеть мир в 2007 году и какими будут возможности трудоустройства для их ребенка, когда ему исполнится 30 лет в 2037 году.

Если бы мы спросили у печатника газет в 1930 году, какова будет судьба наборщика, он бы не представил, что он исчезнет из мира; если бы мы спросили у производителей газет 1980 года, каков прогноз продаж на 2010 год, они бы не догадались о таких процентах. Ведь население растет, становится все более и более образованным, поэтому логично, что продажи газет должны были бы взлететь до небес; а если сегодня мы спросим у менеджеров по контенту на новостных сайтах, каков их прогноз на следующее десятилетие? Или скажем, всего на пять лет, не "прыгая выше головы", что бы они сказали? Рискнули бы они вообще что-то сказать?

Прежде чем проверить, есть ли у кого-нибудь что сказать по теме будущего работы в свете темпа технологических изменений, которые мы переживаем, давайте на мгновение попробуем футуризм сами.

Вот картина средних людей, живущих сегодня.

Попробуйте представить - как будут выглядеть люди через 20 тысяч лет. Что изменится?

20 тысяч лет:

Какие изменения вы видите?

Лоб немного больше, чтобы вместить растущий передний мозг, часть, ответственную за все наше продвинутое мышление, сложные мыслительные операции, принятие решений, суждения, творческое мышление, решение проблем и т.д.

Глаза немного больше, возможно, из-за генетической инженерии (большие глаза вызывают положительные эмоции), возможно, из-за изменений в освещении, которое мы будем испытывать как люди.

Лицо немного более симметричное, нос более прямой, губы больше. Опять же, может быть, это генетическая инженерия, а может быть, "естественное улучшение", которое произойдет?

Давайте прыгнем вперед во времени – 60 тысяч лет. Что будет тогда? Как будут выглядеть люди?

60 тысяч лет:

Что вы видите? Похоже ли это на то, что вы себе представляли?

Значительно большие глаза, лоб еще больше, чем раньше, кожа темнеет из-за очень сильного солнечного излучения, нос расширяется, потому что кислород становится все более скудным, зрачки выглядят странно, потому что они включают компоненты ночного видения и разнообразные специальные фильтры, естественные или искусственные, имплантированные там...

Люди будут пытаться сохранить "естественный" внешний вид, даже когда все больше и больше технологий будет внедряться в их тела, например, слуховые и зрительные вспомогательные средства не только для тех, кто имеет инвалидность в этой области, но и для улучшения ночного видения, например, для военных целей, или очки Google, которые будут имплантированы в мозг, музыкальный передатчик, имплантированный в ухо, и даже внутренний кинопроектор...

Через 100 тысяч лет:

Кто мог это представить???

Человек, который представил это, художник и исследователь по имени Nickolay Lamm, который выполнил эту работу в сотрудничестве с доктором Alan Kwan, вычислительным генетиком, который работает над пониманием генетических последовательностей и генетических мутаций с помощью сложных вычислительных процессов и компьютерных мощностей.

Источник изображений: https://www.dailymail.co.uk/news/article-2337804/Huge-foreheads-flat-faces-saucer-like-eyes-How-human-face-look-100-000-years.html

Мы видим, что, на самом деле, не так легко представить и понять, что произойдет, как изменятся вещи, и, конечно, нелегко быть правым в этом. Тем не менее, несмотря на трудности в предсказании будущего, отчет McKinsey [2] в 2017 году пытается предсказать, что будет на рынке труда. Половина работ, которые мы выполняем, говорят в McKinsey, может стать автоматизированной. Это звучит очень тревожно, всех нас заменят роботы, и мы будем... что? Ненужными? Ну, нет... только 5% рабочих мест могут быть полностью заменены автоматизацией, в то время как все остальные рабочие места позволят людям сосредоточиться на более сложных задачах и работать бок о бок с машинами и роботами.

Это то, что произошло с интеграцией технологий в сельское хозяйство. В прошлом 50% людей работали в сельском хозяйстве. Мои бабушка и дедушка выращивали огурцы в поле, коров в хлеву и кур во дворе, и едва обеспечивали потребности семьи. Сегодня 5% занятых в сельском хозяйстве могут легко производить пищу для всей страны и работать рядом с огромными машинами, эквивалентными работе десятков и сотен людей одновременно. Верно, не во всем. Верно, трудно заработать на жизнь сельским хозяйством. Но с точки зрения кризиса на рынке труда или способности профессионального сектора обеспечивать своих клиентов – общество хорошо справилось с переходом.

Это также произошло в банках. Когда были введены банкоматы, банковская отрасль была в панике. Всех кассиров уволят... и вот, чудо. Нет. Наоборот, количество кассиров в США только выросло с момента введения банкоматов, но их роль изменилась. От выдачи денег из кассы и передачи их людям они перешли к выполнению более сложных задач, работе с более сложными финансовыми инструментами.

Так что мы видим, что хотя определенные работы исчезают, новые работы создаются на их месте, а другие работы меняют свою природу. Кто бы мог подумать, что будут такие профессии, как "контент-менеджер" или "менеджер социальных сетей"? На самом деле, McKinsey прогнозирует, что около 15% работников сменят профессии к 2030 году, и что появится 8-10% новых профессий. То есть, если сегодня существует 1000 профессий, через десятилетие их будет 1000, но 80 из них будут профессиями, которые сегодня мы даже не можем представить. Возможно, будут имплантаторы музыкального программного обеспечения в ухо или, может быть, будут психологи для роботов, которые жалуются на своих владельцев. Дело в том, что новые рабочие места становятся все более сложными (отсюда и увеличивается лоб...), они менее физический труд и больше искусство и эмоциональная работа, они требуют больше обучения, больше руководства, больше знаний. Так что, вероятно, будет период адаптации, даже шока, но если история может нас чему-то научить, то это то, что все наладится.

Можем ли мы все же попытаться сказать что-то, кроме "все наладится" и "мы, как общество, адаптируемся"? Потому что эти изменения происходят с большой скоростью и интенсивностью, и помимо того, чтобы говорить "мы живем в переходный период", возможно, мы можем также построить процесс, который позволит переходу происходить в лучшем потоке? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно изменить перспективу, не смотреть на широкую временную перспективу, а скорее на "здесь и сейчас".

Поколенческие различия на рынке труда

Logipass оценивает сотрудников для различных должностей с 2009 года. Десятки тысяч кандидатов, протестированных в системе, позволяют нам увидеть картину, касающуюся разных возрастов и в разные моменты времени. При темпах изменений, которые мы наблюдали, десятилетие имеет очень важное значение. Таким образом, данные от Logipass показывают, что...

Сильные стороны старшего поколения по сравнению с молодым поколением:

· Самостоятельность

· Ответственность

· Спокойствие

· Активность под давлением

Сильные стороны молодого поколения по сравнению со старшим

· Социальная вовлеченность

· Социальная уверенность

· Эмпатия

· Дружелюбие

· Эмоциональная осознанность

Недостатки молодого поколения по сравнению с ветеранами:

· Постоянные опоздания

· Точность в учете рабочего времени

· Небрежная работа

· Отсутствие ответственности

· Несоблюдение процедур

· Нанесение ущерба репутации организации

Возникает образ поколения «взрослых» как ответственного и независимого поколения, расслабленного и хорошо справляющегося с давлением, действующего справедливо и честно по отношению к организации. Напротив, младшее поколение характеризуется более высоким уровнем социальной вовлеченности, заботы, общительности, социальной легкости и эмоциональной осознанности, но испытывает трудности с соблюдением организационных норм, преобладающих в настоящее время в большинстве организаций.

Гарвардская школа бизнеса собирает обширные данные о своих студентах на протяжении десятилетий, если не сотен лет. Они предоставляют доказательства поколенческих разрывов. Они задают одни и те же вопросы всем двадцатилетним, кто приходит изучать управление бизнесом. Они задавали эти вопросы в 1970 году, когда пришли родившиеся в 1950-х годах, снова в 1990 году, когда пришли родившиеся в 1970-х годах, и снова в 2000 году, когда пришли родившиеся в 1980 году, и так далее. И они видят, что существуют межпоколенческие различия. Например,

· Ожидают, что руководитель окажет особое отношение – 58% детей 1980-х годов, 31% детей 1960-х годов.

·

Предпочитают структурированную среду и чёткие правила – 72% родившихся в 1980-х годах, 33% детей 1960-х годов.

Обратите внимание, что молодые люди предпочитают структурированную среду с четкими правилами, но данные из Logipss показывают, что им трудно соблюдать эти правила.

Здесь присутствует большое обобщение, безусловно, на индивидуальном уровне мы все можем вспомнить примеры людей, которые на самом деле прямо «противоположны» – пожилые работники, которые очень социально расслаблены, вовлечены, заботливы и эмоциональны; и молодые работники, которые ответственны, профессиональны и хорошо справляются с давлением. Но здесь вырисовывается картина различных характеристик поколений на рынке труда. Почему возникли эти различия?

"Поколение" определяется как группа людей, которые родились в общем историческом и социально-культурном контексте, пережили схожий формирующий опыт и в результате развили общие характеристики, эти характеристики называются "поколенческим сознанием". Несмотря на то, что развитие человека идентично во всех поколениях, среда, в которой происходит развитие, меняется, и поэтому результат развития, а именно взрослый человек и его сознание, отличается.

На рынке труда в настоящее время одновременно действуют несколько поколений:

· Поколение ветеранов – родившиеся в 1940-1950 годах, обычно занимают очень высокие должности, приближаются к выходу на пенсию и уходу с рынка труда.

· ПоколениеX – родившиеся в 1950-1970 годах (некоторое совпадение с поколением Пальмаха, в зависимости от классификации), обычно на устоявшихся позициях на рынке труда.

· Промежуточный слой, Поколение перехода, дети 1970-х-1980-х годов.

· ПоколениеY – родившиеся в 1982 (рождение интернета)-1995 годах, на начальных позициях на рынке труда.

· ПоколениеZ – родившиеся в 1995-2010 годах, первым из которых 22 года, делающие первые шаги на рынке труда, вступающие напрямую или после учебы.

Так каков же контекст, который может объяснить эти межпоколенческие различия?

Технологический контекст

Несмотря на то, что все общество (культура) испытывает одинаковые культурные изменения, возраст, в котором человек находится во время этих изменений, сильно влияет на его развитие. Например, мы различаем так называемых "технологических носителей языка" и "технологических иммигрантов". Носители языка — это дети, родившиеся в 1982 году и позже, родившиеся в мире интернета. Это поколение Y. Ещё более естественные носители — дети поколения Z, родившиеся в 1995 году и позже, которые родились со смартфоном в руке, планшетами, интерактивными развлекательными системами и прочим. Все остальные — мы иммигранты. Изучаем язык, но он для нас не естественен. Все еще мечтаем в аналоговом формате, как говорится в песне "Но ночью я все еще мечтаю в... аналоговом формате". То есть, поколение X (родившиеся в 1960-1970-х годах) и предшествующие поколения знают, что на любой вопрос в мире Google уже знает ответ, но когда они росли, они искали ответы в тяжелых энциклопедиях, с немалыми усилиями. Поэтому чтение Google поколением X обычно глубже, длиннее и более интегративно, чем у носителей языка Google. "Технологические иммигранты" (старшие поколения) научились адаптироваться к технологиям, в то время как молодые развивались вместе с ними, и это не отнимает у них умственных ресурсов. Исследования проводятся в интернете, маркетинговые исследования — в социальных сетях, речи и презентации основаны на визуальных средствах, а не на "уплотнении" содержания.

Тот факт, что у Google есть ответ на всё, означает, что нет необходимости прилагать усилия и тяжело работать для расширения знаний, и в целом, знания — это то, что не нужно держать в мозгу. Внешних устройств с неограниченным доступом более чем достаточно. Кажется, что большинство из них "видят" результаты поиска, а не "читают" результаты поиска. Процессы обработки информации не линейны, не пошаговые, а включают быструю и одновременную оценку информации.

Технологические влияния имеют далеко идущие последствия. Повышенное воздействие технологий влияет на развитие мозга. Исследования показывают, что повторное использование технологий действительно изменяет структуру и активность мозга, состояние, называемое "Мозговой разрыв" (по аналогии с "Цифровым разрывом"). Их выдающиеся навыки мышления заключаются в многозадачности, разделении внимания и визуальном сканировании, навыках, возникающих из-за почти постоянной бомбардировки стимулами со стороны технологий. "Многозадачность" на самом деле является способностью уделять частичное внимание большему количеству задач. Проще говоря — вместо того, чтобы отдавать 100% одному делу, вы отдаете 50% двум делам, а в преувеличении — 0% всему миру... Физическое присутствие существует, но социальное или когнитивное внимание не уделяется. Все это, как ожидается, будет еще более усиливаться у детей поколения Z, которые подвергаются гораздо более высоким уровням воздействия технологий и визуальной информационной бомбардировке, и воздействие на их мозг еще сильнее.

Дети Y и Z привыкли к миру, полному возможностей и выбора, и к бомбардировке большим количеством информации одновременно. Их мозг вознаграждается за поверхностную обработку и быстрые переходы. Их терпение ждать очень короткое. Их рабочая память укрепляется в этом процессе — способность одновременно удерживать много "активной" информации, но это действие также очень утомляет мозг. Поэтому они лучше реагируют на процессы, в которых от них требуется быть активными, партнерами в создании чего-то цифрового или влиять на его формирование через свои решения.

Социальные сети появились, когда первое поколение Y вышло на рынок труда, поэтому они не обязательно "сетевые" от рождения, но дети поколения Z определенно родились в мире, постоянно связанном через технологии. Фактически, ситуация такова, что только сон конкурирует с нашими подростками за часы, проведенные в социальных сетях, которые достигают 8 часов. Не будем путаться, это 8 часов для поколения X, для поколения Z время сжимается, потому что все происходит параллельно. 3 социальных приложения открыты одновременно, и подросток осуществляет деятельность во всех них одновременно. "Индекс батареи" - знаете его? При каком проценте заряда батареи телефона вы начинаете волноваться? 80% среди молодых людей в возрасте 20 лет, гораздо меньше (иногда только когда батарея становится красной) среди старших поколений. Может быть, это забавная мера, но это характеристика поколения.

Меньшее количество личных взаимодействий затрудняет развитие социальных навыков. Когда личные взаимодействия более частые, результаты положительные: широкий спектр социальных эмоций, чувство нормальности и благополучия, больше часов сна (которые связаны с другими положительными результатами, такими как академический успех и эмоциональная регуляция), большой социальный успех, меньше родителей, которые думают, что вы "плохое влияние", меньшее воздействие кибербуллинга (который очень трудно обнаружить и решить), более высокие эмпатические способности (потому что, когда мы не получаем обратную связь о чувствах других, нам труднее калибровать наши ответы для поддержания социальной ткани, то есть — не причинять вред другим). Например, они обнаружили, что чувствительные, заботливые и "ориентированные на людей" менеджеры являются желательным товаром среди работников поколения Y, но менеджеры из поколения Y вообще не были описаны как таковые...

Ценностно-экономический контекст

· Поколение Y выросло в подходе "ребенок в центре", а теперь на рынке труда они требуют подход "сотрудник в центре".

· Их поощряли поддерживать близкие и доверительные отношения с родителями, учителями, консультантами... и теперь они пытаются перенести эту модель на рабочее место и на отношения со своими руководителями.

· Они выросли в системах, которые окутывали их заботой, адаптировались к их потребностям и приводили каждого к успеху, давая почти исключительно позитивную обратную связь. Теперь они сталкиваются с системой, где нормой является единый стандарт для всех, без личных корректировок, и с негативной обратной связью. Они чувствуют себя уязвленными и с трудом адаптируются.

· Они выросли в атмосфере общительности, командной работы и партнерства, но с относительно слабыми социальными навыками (социальные сети). Поэтому они хотят работать в команде, но нуждаются в ясности и правилах.

· Они выросли в постоянной конкуренции, беспокоясь о каждой оценке. Поэтому они также испытывают тревогу по поводу производительности на работе.

· Они выросли в период усиливающихся экономических разрывов, с сокращающимся средним классом, тенденция, которая становится более экстремальной среди поколения Z. Они понимают, что организация не может гарантировать им стабильность, средства к существованию, безопасность, и поэтому взамен - они не обещают этих вещей.

Адаптация и движение к изменениям

Каждое новое поколение, достигающее совершеннолетия, сталкивается с нормами, сформированными предыдущими поколениями, и работает над их интеграцией в рамках своей поколенческой когнитивной структуры. Это ожидание адаптации, которое старшие поколения направляют на молодых: вы пришли в существующую систему, пожалуйста, адаптируйтесь к ней и войдите во взрослый мир.

В то же время, эта интеграция также стимулирует изменения, поскольку большинство "старых" норм формировались на основе предыдущих исторических, экономических и/или социальных процессов, в то время как новое поколение представляет текущую ситуацию и помогает адаптировать нормы к современному состоянию.

Существует сочетание ожидания, что молодые люди адаптируются к организации, и ожидания, что организация адаптируется к молодым людям и стимулирует организационные изменения через них. Вопрос, который каждая организация может задать себе - в какой степени процесс происходит с обеих сторон? Насколько обоснованно ожидание, что "они" изменятся, в то время как организация остается неизменной и "замораживается" во времени?

Поколение Y нелегко управлять, потому что они хотят командной работы (но структурированной и с четкими правилами - существует ли такая команда???), привержены организационным целям (но хотят выбирать задачи, которые им подходят), просят четких указаний и правил (но циничны к ним, когда их дают), и нуждаются в постоянной обратной связи для руководства своими действиями (но чувствуют, что они превосходны и легко обижаются на негативную обратную связь). Поэтому многие менеджеры чувствуют, что ими трудно управлять, и 58% HR-менеджеров сообщают о проблемах в отношениях "молодой-взрослый" в организации. Это особенно верно для менеджеров поколения X, потому что когда менеджер X, который вырос в поколении, где считалось, что менеджер не должен оказывать особого отношения к каждому сотруднику, встречает сотрудника Y который вырос в поколении, где считается, что каждый сотрудник уникален, и менеджер должен это признавать... ну, возникают проблемы. С точки зрения организационного развития, полезно видеть их как детей, учащихся ездить на велосипеде, и действовать аналогично, вместо того, чтобы "бросать их в воду, чтобы посмотреть, плавают они или тонут", подход, при котором поколение X вошло на рынок труда.

Так что же все это значит для мира рекрутинга?

Ключ к изменениям – многомерные изменения. С одной стороны, организациям необходимо продолжать менять процессы найма, становиться более цифровыми, более визуальными и более целенаправленными, поскольку всё больше цифровых детей выходит на рынок труда. Процессы найма должны быть доступны с любого смартфона, привлекательны по дизайну и просты в использовании.

То, что можно сделать "только с компьютера в организации" – будет менее доступно для большинства сотрудников. То, что будет выполнено в дизайне с большим количеством текста и адаптировано для больших экранов – затруднит сотрудничество с молодежью. То, что сложно и требует углубления в процесс – будет отодвинуто назад.

Но в основном процессы найма должны быть динамичными, постоянно находиться в движении, обучении, развитии. Наши молодые сотрудники сигнализируют нам, что пришло время внести изменения, изучить новые инструменты, использовать компьютерные технологии и возможности обучения для совершенствования процессов.

Параллельно организациям потребуется изучить свои требования и ожидания для меняющегося мира и, насколько это возможно, внести коррективы, которые позволят новым поколениям добиться успеха и продвинуть организацию в новом мире. Например, критичны ли временные рамки? Являются ли профессиональные отношения "красной линией"? Является ли умение справляться с трудностями центральным элементом? Эти критерии должны быть интегрированы в процесс отбора на переднем плане, чтобы они склонили чашу весов в пользу тех, кто уже продвинулся в направлении желаемого работника 21-го века или, по крайней мере, 2018 года.

В заключение я хочу процитировать Стива Джобса [3] , который сказал: "Нельзя соединить точки, глядя вперед; можно соединить их, только оглядываясь назад. Поэтому нужно верить, что точки как-нибудь соединятся в вашем будущем".

“You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.”

Так что это то, что нам осталось делать – заниматься футуризмом в меру наших возможностей и верить, что процессы соединятся в будущем точным и правильным образом. Удачи всем поколениям.

О смартфонах, психологии и поколении-Z

Лекция на конференции по персоналу 3.1.2018

Мерав Хами, психолог,

Профессиональный менеджер – Logips онлайн психометрическая оценка

Мы будем рады услышать ваше мнение!

У LogiPass есть десятки дополнительных интересных статей, посвященных

вопросам скрининговых тестов и профориентации.